Il mondo attuale è un vero labirinto di sfide intrecciate, non trovate? Pensate al clima impazzito che ci mette alla prova ogni stagione, o alla velocità vertiginosa con cui l’intelligenza artificiale sta ridisegnando le nostre vite.

Onestamente, ho sempre pensato che il compito di chi lavora nelle politiche pubbliche fosse incredibilmente complesso, ma ultimamente ho capito quanto sia cruciale il loro ruolo nel tessere le risposte a queste megatendenze globali.

Loro sono i veri architetti delle soluzioni che ci permettono di non soccombere sotto il peso di una crisi energetica improvvisa o di gestire l’etica dei dati nel metaverso.

È affascinante vedere come anticipino problemi futuri, come l’invecchiamento della popolazione in Europa o la necessità di catene di approvvigionamento più resilienti, adattando normative e strategie in tempo reale.

La mia esperienza, osservando le dinamiche internazionali, mi ha mostrato che senza la loro capacità di mediare, prevedere e agire, saremmo persi. Approfondiamo di seguito.

Il mondo attuale è un vero labirinto di sfide intrecciate, non trovate? Pensate al clima impazzito che ci mette alla prova ogni stagione, o alla velocità vertiginosa con cui l’intelligenza artificiale sta ridisegnando le nostre vite.

Onestamente, ho sempre pensato che il compito di chi lavora nelle politiche pubbliche fosse incredibilmente complesso, ma ultimamente ho capito quanto sia cruciale il loro ruolo nel tessere le risposte a queste megatendenze globali.

Loro sono i veri architetti delle soluzioni che ci permettono di non soccombere sotto il peso di una crisi energetica improvvisa o di gestire l’etica dei dati nel metaverso.

È affascinante vedere come anticipino problemi futuri, come l’invecchiamento della popolazione in Europa o la necessità di catene di approvvigionamento più resilienti, adattando normative e strategie in tempo reale.

La mia esperienza, osservando le dinamiche internazionali, mi ha mostrato che senza la loro capacità di mediare, prevedere e agire, saremmo persi. Approfondiamo di seguito.

Affrontare il Cambiamento Climatico: Un Impegno Quotidiano

Non è un segreto che il cambiamento climatico sia una delle sfide più imponenti dei nostri tempi. Ricordo ancora quando, qualche anno fa, mi trovai a Napoli in piena estate e il caldo era talmente opprimente che persino camminare all’ombra sembrava una prova di resistenza. Quella sensazione mi fece toccare con mano l’urgenza di agire. I policy maker, in questo scenario, non sono semplici spettatori, ma attori fondamentali che devono bilanciare le esigenze ambientali con quelle economiche e sociali. Non si tratta solo di fissare obiettivi ambiziosi sulla carta, ma di tradurli in azioni concrete che impattino sulla vita di tutti noi, dalla gestione dei rifiuti alla produzione di energia pulita. L’Italia, con le sue bellezze naturali e la sua vulnerabilità, è in prima linea in questo sforzo. Ho notato un crescente impegno verso l’adozione di energie rinnovabili, anche se la strada è ancora lunga e lastricata di ostacoli burocratici e resistenze localistiche. È un processo lento ma inesorabile, che richiede una visione a lungo termine e una grande dose di coraggio politico. La mia esperienza mi ha insegnato che per ottenere risultati tangibili è necessario coinvolgere tutti, dal grande industriale al piccolo cittadino, in un dialogo costruttivo e in un percorso di consapevolezza.

1. La Transizione Energetica: Sfide e Opportunità per l’Italia

La transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili è un pilastro della lotta al cambiamento climatico e un enorme motore di innovazione. In Italia, abbiamo un potenziale solare ed eolico invidiabile, ma spesso si scontrano con problemi di autorizzazione e con la “sindrome del NIMBY” (Not In My Backyard). Ho visto progetti promettenti bloccarsi per anni a causa di dispute locali, ed è frustrante. I politici devono mediare tra la necessità impellente di accelerare la decarbonizzazione e la salvaguardia del paesaggio, trovando soluzioni che siano sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale. Questo include incentivi per l’autoproduzione, semplificazione delle procedure burocratiche e un’educazione capillare sulla reale necessità di queste infrastrutture.

2. Adattamento Urbano e Resilienza Territoriale

Con eventi climatici estremi sempre più frequenti, l’adattamento delle nostre città e dei nostri territori è diventato prioritario. Penso alle alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna o alle siccità prolungate nel Nord Italia. Questi fenomeni ci ricordano brutalmente quanto sia fragile il nostro equilibrio. Le politiche pubbliche devono orientarsi verso la pianificazione urbana resiliente, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la protezione del suolo. Questo significa investire in sistemi di allerta precoce, ripristinare ecosistemi naturali come le foreste e le zone umide, e promuovere pratiche agricole che conservino l’acqua e la fertilità del terreno. A mio avviso, l’Italia ha una grande opportunità per diventare un modello di resilienza, data la sua ricchezza di esperienze e la sua spiccata sensibilità verso la bellezza del territorio.

L’Intelligenza Artificiale: Disegnare il Futuro con Responsabilità

L’avanzamento dell’Intelligenza Artificiale (AI) mi affascina e allo stesso tempo mi mette un po’ d’ansia, lo ammetto. Vedo le sue potenzialità rivoluzionarie in campi come la medicina o la gestione del traffico, ma anche i rischi legati alla privacy, all’etica e all’impatto sul mondo del lavoro. I policy maker si trovano a dover normare un settore in continua evoluzione, un compito che definire arduo è un eufemismo. L’approccio dell’Unione Europea, con il suo AI Act, mira a creare un quadro normativo che metta al centro l’uomo e i suoi diritti, distinguendo tra livelli di rischio. Questo è un passo enorme e coraggioso, un tentativo di non lasciare che la tecnologia corra da sola senza una bussola etica. Ho partecipato a diverse conferenze dove si discuteva animatamente di questi temi, e ho percepito chiaramente la tensione tra chi spinge per un’innovazione senza freni e chi invece invoca cautela e regolamentazione. Il punto d’equilibrio è difficile da trovare, ma è lì che si gioca il futuro della nostra società digitale.

1. Etica e Trasparenza negli Algoritmi

Una delle maggiori preoccupazioni riguarda l’etica degli algoritmi. Chi è responsabile se un algoritmo prende una decisione discriminatoria o errata? Come garantire la trasparenza e la spiegabilità delle decisioni basate sull’AI? Queste non sono domande da filosofi, ma questioni concrete che i legislatori devono affrontare ogni giorno. Penso ad esempio all’uso dell’AI nella selezione del personale o nella concessione di prestiti: se i dati di partenza sono distorti, l’algoritmo riprodurrà e amplificherà quelle distorsioni. Le politiche pubbliche qui devono imporre non solo la tracciabilità dei dati e dei processi decisionali, ma anche la revisione umana e la possibilità di ricorso. È fondamentale costruire un ponte di fiducia tra cittadini e nuove tecnologie.

2. Lavoro e Competenze nell’Era dell’AI

L’AI sta già trasformando il mercato del lavoro, creando nuove professioni e rendendone obsolete altre. Mi chiedo spesso cosa faranno i nostri figli in un futuro così automatizzato. Questa è una sfida che i governi devono affrontare con politiche attive del lavoro, investimenti nella formazione e riqualificazione professionale. Non si tratta di fermare il progresso, ma di guidarlo in modo che nessuno venga lasciato indietro. Programmi di “upskilling” e “reskilling” sono essenziali, così come l’adattamento dei curricula scolastici per preparare i giovani alle professioni del futuro. Ho visto con i miei occhi quanto sia difficile per le persone più anziane adattarsi a questi cambiamenti rapidi, e il compito dei policy maker è anche quello di creare reti di supporto e opportunità per tutti.

| Sfida Globale | Impatto Chiave | Risposta Politica (Esempi) |

|---|---|---|

| Cambiamento Climatico | Eventi meteorologici estremi, crisi idrica, perdita di biodiversità | Piani nazionali di transizione ecologica, incentivi energie rinnovabili, legislazione su emissioni CO2 (es. Green Deal UE) |

| Intelligenza Artificiale | Automazione del lavoro, questioni etiche, privacy dei dati, disinformazione | Regolamento per l’AI (es. AI Act UE), politiche di riqualificazione professionale, normative sulla protezione dei dati (es. GDPR) |

| Invecchiamento Demografico | Pressione su sistemi pensionistici e sanitari, carenza di manodopera | Riforme pensionistiche, investimenti in sanità e assistenza a lungo termine, politiche per l’invecchiamento attivo |

Resilienza Energetica: Il Nuovo Imperativo Geopolitico

Chi avrebbe mai detto che la geopolitica si sarebbe giocata anche sui prezzi del gas e sulla disponibilità di energia? La mia esperienza, anche solo come consumatrice, mi ha fatto capire quanto siamo dipendenti da fonti esterne e quanto sia fragile questo equilibrio. La crisi energetica che abbiamo vissuto di recente, con prezzi alle stelle e la paura di non avere sufficiente approvvigionamento, ha messo in evidenza l’urgenza di rivedere le nostre strategie. I policy maker, soprattutto in Europa, sono stati costretti a prendere decisioni rapide e a volte impopolari per garantire la sicurezza energetica. Non si tratta più solo di costi o di impatto ambientale, ma di vera e propria sovranità nazionale. Vedo un fermento incredibile nel settore, con discussioni che vanno dalla riattivazione di centrali a carbone (per necessità temporanea, si spera!) agli investimenti massicci in gasdotti alternativi. È una corsa contro il tempo per diversificare, ridurre la dipendenza e accelerare la transizione verso un futuro energetico più stabile e pulito.

1. Diversificazione delle Fonti e delle Rotte

Non mettere tutte le uova nello stesso paniere, dicevano le nonne. Questo principio è più che mai valido per l’energia. Ho seguito con interesse le mosse dell’Italia per siglare accordi con Paesi come l’Algeria o l’Azerbaigian, cercando di ridurre la dipendenza dalla Russia. Queste sono decisioni politiche cruciali che hanno un impatto diretto sulle bollette di tutti noi e sulla stabilità economica del Paese. I policy maker devono essere abili diplomatici e negoziatori, capaci di costruire relazioni solide e durature che garantiscano un flusso costante di approvvigionamenti, anche in tempi di crisi. È un gioco di scacchi internazionale dove ogni mossa conta.

2. Efficienza Energetica e Consumo Consapevole

Oltre a produrre più energia pulita, un altro pilastro fondamentale è ridurre gli sprechi. Ricordo quando, durante il picco della crisi, si parlava di abbassare il riscaldamento di un grado o di spegnere le luci inutili. Sembra poco, ma se tutti lo facessimo, l’impatto sarebbe enorme. I governi possono fare molto attraverso incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici, la promozione di elettrodomestici a basso consumo e campagne di sensibilizzazione. La mia casa, ad esempio, ha beneficiato di un bonus per l’isolamento termico, e ho notato subito la differenza in bolletta. Queste sono politiche che toccano direttamente la vita dei cittadini e li rendono parte attiva della soluzione, creando anche nuove opportunità di lavoro nel settore della green economy.

La Sfida Demografica: Ridisegnare la Società per Tutte le Età

Quando penso all’Italia, penso spesso alla sua storia millenaria, alla sua arte e, purtroppo, anche al suo tasso di natalità in costante calo. È un tema che mi sta molto a cuore, perché tocca la struttura stessa della nostra società. L’invecchiamento della popolazione è una megatendenza globale, ma in Paesi come il nostro assume contorni particolarmente acuti, con un impatto profondo sui sistemi pensionistici, sanitari e sul mercato del lavoro. I policy maker si trovano di fronte a un rompicapo: come garantire la sostenibilità di questi sistemi e, al contempo, valorizzare il contributo delle persone anziane? Non è solo una questione di numeri, ma di ripensare il welfare, le città e persino il modo in cui ci relazioniamo tra generazioni. Ho visto con i miei occhi quanto sia vitale mantenere gli anziani attivi e coinvolti, non solo per il loro benessere, ma per l’intera comunità. È un tesoro di esperienza che non possiamo permetterci di sprecare.

1. Sostenibilità del Welfare e Servizi per l’Anzianità

Il sistema pensionistico e quello sanitario sono sotto pressione a causa dell’aumento della popolazione anziana e della diminuzione di quella lavorativa. È un tema complesso, che richiede riforme coraggiose e lungimiranti. I policy maker devono trovare un equilibrio tra la protezione dei diritti acquisiti e la necessità di garantire la tenuta del sistema per le future generazioni. Questo significa investire in sanità territoriale, servizi di assistenza domiciliare e strutture per anziani che siano non solo funzionali ma anche accoglienti e stimolanti. La mia nonna, ad esempio, vive in una residenza per anziani dove ci sono attività culturali e sociali, e ho notato come questo la mantenga più vivace e felice. Politiche che promuovono l’invecchiamento attivo e la partecipazione sociale degli anziani sono, a mio parere, la chiave.

2. Il Lavoro e la “Silver Economy”

L’età pensionabile si sta alzando, e sempre più persone lavorano anche dopo i 60 anni. Questo crea nuove sfide e opportunità. I policy maker devono favorire l’adattamento del mondo del lavoro a una forza lavoro più anziana, promuovendo la flessibilità, la formazione continua e l’eliminazione di ogni forma di discriminazione. Ma c’è anche un’opportunità enorme: la “silver economy”. Gli anziani non sono solo beneficiari di servizi, ma anche consumatori attivi, con esigenze e desideri specifici. Politiche che incoraggiano lo sviluppo di prodotti e servizi a loro dedicati, dalla tecnologia assistiva al turismo “senior-friendly”, possono creare nuovi settori economici e posti di lavoro. È un modo per trasformare una sfida in una risorsa, valorizzando l’esperienza e la capacità di spesa di questa fascia di popolazione.

Catene di Approvvigionamento: L’Arte di Non Essere Mai Impreparati

Vi è mai capitato di cercare un prodotto specifico e scoprire che era introvabile per mesi? A me sì, più di una volta, specialmente durante la pandemia. L’esperienza degli ultimi anni ci ha mostrato crudamente quanto le nostre catene di approvvigionamento globali siano fragili e interconnesse. Un problema in un porto lontano, un disastro naturale in un Paese produttore, o persino una guerra, possono avere ripercussioni immediate e tangibili sulla nostra quotidianità, dal prezzo del carburante alla disponibilità di microchip. I policy maker sono i veri guardiani di questa complessità, cercando di bilanciare efficienza e resilienza, globalizzazione e autonomia strategica. Ho visto le aziende italiane, spesso piccole e medie imprese, lottare per procurarsi materie prime o componenti, e questa situazione ha acceso un campanello d’allarme fortissimo. Ora si parla molto di “reshoring” o “friendshoring”, ovvero riportare la produzione più vicino a casa o affidarsi a Paesi amici e stabili. È una scommessa sul futuro, che richiede investimenti significativi e una visione chiara di come vogliamo che il nostro sistema economico sia strutturato.

1. Diversificazione e Vicinanza Geografica

La lezione è chiara: non si può dipendere da un’unica fonte per beni essenziali. I policy maker stanno spingendo per una maggiore diversificazione dei fornitori e per un riavvicinamento di alcune produzioni critiche. Questo significa incentivare la produzione locale o in Paesi geograficamente più vicini e politicamente stabili. Ho notato come l’Unione Europea stia lavorando per creare una maggiore autonomia in settori strategici come i semiconduttori o i prodotti farmaceutici. È un approccio pragmatico che mira a ridurre i rischi e a garantire una maggiore stabilità in caso di crisi future. Non è un ritorno al protezionismo, ma una strategia mirata per costruire una “fortezza” più robusta in un mondo incerto.

2. Trasparenza e Tracciabilità

Per rendere le catene di approvvigionamento più resilienti, è fondamentale avere una visione chiara di ogni anello della catena. Chi produce cosa? Dove? Con quali materie prime? La trasparenza e la tracciabilità, spesso facilitate da nuove tecnologie come la blockchain, diventano strumenti essenziali per i policy maker. Permettono di identificare rapidamente i punti deboli e di reagire con prontezza in caso di interruzioni. Ho visto aziende che, dopo la pandemia, hanno investito pesantemente in questi sistemi per monitorare i loro fornitori e anticipare potenziali problemi. Questo non solo aumenta la sicurezza, ma può anche migliorare l’efficienza e la sostenibilità, incoraggiando pratiche di produzione più etiche e responsabili. È un passo fondamentale verso un commercio globale più consapevole e robusto.

Diplomazia e Collaborazione: Il Motore delle Soluzioni Globali

A volte, seduta al tavolino del mio bar preferito, sorseggiando un caffè, mi fermo a riflettere su come si possano risolvere problemi così grandi e complessi a livello mondiale. È qui che entra in gioco il ruolo insostituibile della diplomazia e della collaborazione internazionale. Nessun Paese, per quanto potente, può affrontare da solo il cambiamento climatico, le pandemie o le crisi economiche globali. È un po’ come un’orchestra: ogni strumento è importante, ma solo suonando insieme si crea una sinfonia. I policy maker, in questo contesto, sono i direttori d’orchestra, tessendo reti di relazioni, mediando conflitti e costruendo consensi su scala globale. La mia esperienza, anche solo seguendo le notizie, mi ha mostrato quanto sia cruciale il dialogo tra le nazioni. Eventi come il G7 o il G20, o le conferenze ONU sul clima, non sono solo vetrine mediatiche, ma luoghi dove si prendono decisioni che influenzano miliardi di vite. È lì che si costruiscono le fondamenta per un futuro più stabile e prospero per tutti.

1. Costruire Consenso in un Mondo Polarizzato

Non è facile mettere d’accordo Paesi con interessi e valori diversi. La polarizzazione politica e le tensioni geopolitiche rendono il lavoro dei diplomatici ancora più arduo. Eppure, proprio in questi momenti, la loro capacità di trovare un terreno comune e di costruire ponti è più che mai necessaria. Ho ammirato, ad esempio, la capacità di alcuni leader di mettere da parte le divergenze per affrontare emergenze comuni, come la distribuzione dei vaccini durante il COVID-19. I policy maker devono essere non solo esperti di diritto internazionale o di economia, ma anche psicologi e mediatori, capaci di comprendere le sensibilità altrui e di proporre soluzioni innovative che vadano oltre gli schemi tradizionali. È un’arte sottile, fatta di compromessi e di visione a lungo termine.

2. Il Ruolo dell’Italia nelle Arene Internazionali

L’Italia, con la sua posizione geografica strategica e la sua tradizione diplomatica, ha un ruolo importante da giocare nelle arene internazionali. Siamo parte dell’Unione Europea, del G7, della NATO, e abbiamo una forte presenza nelle missioni di pace e cooperazione allo sviluppo. Ho sempre creduto che la nostra capacità di dialogo e la nostra sensibilità culturale possano essere un valore aggiunto in contesti multilaterali. I nostri policy maker possono agire come facilitatori, portando la nostra esperienza e le nostre soluzioni innovative sui tavoli internazionali. Penso al nostro impegno per la sostenibilità o per la tutela del patrimonio culturale, che sono temi su cui possiamo offrire un contributo significativo e riconoscibile a livello globale, rafforzando la nostra credibilità e la nostra influenza. È un modo per essere protagonisti, non solo spettatori, nel grande gioco della politica mondiale.

Per concludere

E così, eccoci alla fine di questo viaggio attraverso le sfide che i nostri policy maker affrontano ogni giorno, tessendo risposte a un mondo in costante e frenetica evoluzione.

Spero che abbiate percepito quanto sia complesso e allo stesso tempo fondamentale il loro ruolo, un lavoro che spesso si svolge dietro le quinte ma che influenza direttamente le nostre vite.

La mia esperienza mi ha insegnato che non possiamo restare indifferenti; siamo tutti parte di questa equazione, e la consapevolezza è il primo passo verso un futuro più resiliente e prospero per l’Italia e per il mondo intero.

Informazioni utili da sapere

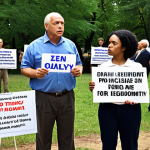

1. Partecipazione Civica: I cittadini italiani possono influenzare le politiche pubbliche partecipando a consultazioni online, manifestazioni pacifiche, o iscrivendosi a comitati civici locali. La voce di ognuno conta nel processo democratico.

2. Incentivi Ecologici: Il governo italiano offre vari incentivi (come il Bonus Casa o l’Ecobonus) per l’efficientamento energetico delle abitazioni, l’installazione di pannelli solari e l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Consultate i siti ufficiali per le ultime novità.

3. Formazione Continua: Con l’avanzamento dell’AI, è cruciale aggiornare le proprie competenze. Esistono numerosi corsi online, spesso gratuiti o a basso costo, offerti da università e piattaforme specializzate per l’upskilling e il reskilling in settori ad alta tecnologia.

4. Assistenza Anziani: In Italia, il Servizio Sanitario Nazionale e le Amministrazioni Comunali offrono servizi di assistenza domiciliare e supporti per la terza età. È possibile informarsi presso i servizi sociali del proprio comune o le ASL locali per accedere a questi aiuti.

5. Informazione Verificata: In un’era di disinformazione, è fondamentale affidarsi a fonti autorevoli per comprendere le decisioni politiche e le megatendenze globali. Preferite testate giornalistiche riconosciute, siti istituzionali (es. Ministeri, ISTAT) e report di organizzazioni internazionali.

Punti chiave riassunti

I policy maker italiani ed europei sono al centro della gestione delle megatendenze globali, dal cambiamento climatico all’avanzamento dell’intelligenza artificiale, passando per la sicurezza energetica, le sfide demografiche e la resilienza delle catene di approvvigionamento.

Il loro lavoro si basa su un equilibrio delicato tra innovazione, etica e sostenibilità, richiedendo una visione a lungo termine e una costante collaborazione internazionale.

La nostra partecipazione attiva e informata è essenziale per supportare queste politiche e costruire un futuro migliore.

Domande Frequenti (FAQ) 📖

D: Parlando delle megatendenze globali che ci assillano, come il clima impazzito o la velocità vertiginosa dell’IA, quale tra queste, a suo parere, richiede l’intervento più urgente e strategico da parte dei responsabili delle politiche pubbliche, e perché?

R: Uhm, bella domanda, e sinceramente, mi tocca nel profondo. Ogni volta che sento parlare di queste sfide mi viene un po’ d’ansia, perché le sento sulla mia pelle, come tutti noi.

Tra clima e intelligenza artificiale, se devo proprio scegliere quella che mi tiene sveglio la notte per l’urgenza, direi il cambiamento climatico. E non è perché l’IA sia meno importante, anzi, ma il clima è qui, adesso, e le sue manifestazioni sono sempre più estreme e tangibili.

Ho visto con i miei occhi città europee sommerse dall’acqua, o ondate di calore che ti tolgono il respiro anche a casa tua. La mia esperienza, osservando come gli eventi meteo estremi stiano mettendo a dura prova le infrastrutture e la vita delle persone, mi fa pensare che non c’è più tempo da perdere.

I responsabili delle politiche devono agire con una celerità e una visione a lungo termine che finora, diciamocelo, sono mancate. Non basta rattoppare, serve ridisegnare tutto, dalla produzione di energia alla resilienza delle nostre città, prima che sia troppo tardi.

È una corsa contro il tempo che sento addosso ogni giorno.

D: Lei ha menzionato come i responsabili delle politiche anticipino problemi futuri e adattino normative in tempo reale. Potrebbe approfondire come riescono a bilanciare la previsione di scenari complessi con la necessità di una risposta immediata a crisi inaspettate, come un’improvvisa crisi energetica o l’etica dei dati nel metaverso?

R: Non è affatto facile, credetemi. Ho avuto modo di osservare da vicino come certi enti si muovono e sento che la chiave sta in un delicato equilibrio tra visione strategica a lungo termine e una flessibilità quasi camaleontica.

Per anticipare, non basta una sfera di cristallo, serve un lavoro di analisi certosino, raccogliendo dati da ogni dove – dall’andamento demografico all’innovazione tecnologica – e poi, cosa fondamentale, mettendoli in relazione.

Ricordo un dibattito dove si parlava di come prepararsi a una futura pandemia, e già allora c’era chi spingeva per catene di approvvigionamento più corte e locali, o per investimenti nella ricerca di base, ben prima che il COVID bussasse alla porta.

È il cosiddetto “pensare laterale”, immaginare l’impensabile. Poi, quando la crisi arriva, come quell’improvviso aumento dei prezzi del gas che ha messo in ginocchio tante famiglie italiane, lì subentra la capacità di reazione immediata.

Non si tratta solo di tirare fuori un decreto, ma di avere già pronte, o almeno abbozzate, delle “risposte rapide” basate su simulazioni e piani di contingenza.

E per l’etica dei dati nel metaverso? Quella è una sfida ancora più sfumata, perché il problema non è tangibile come una bolletta salata, ma tocca la nostra privacy e la nostra identità.

Qui serve un dialogo costante con gli esperti del settore, ma anche con la società civile, per capire le paure e le aspettative. È un continuo navigare a vista, ma con una bussola ben salda.

D: Data l’incredibile complessità del loro lavoro e l’impatto diretto sulla nostra vita quotidiana, come crede che i responsabili delle politiche pubbliche possano comunicare in modo più efficace le loro strategie e decisioni al cittadino comune, costruendo così maggiore fiducia e comprensione?

R: Questa è una domanda che mi sta molto a cuore e, onestamente, è una battaglia in salita che spesso mi fa sospirare. Ho sempre pensato che se il cittadino comune non capisce il “perché” dietro una certa decisione, è difficile che ne accetti il “come” o il “cosa”.

La mia esperienza mi dice che il problema principale è spesso il linguaggio. I politici e i tecnici parlano una lingua che, per quanto precisa, è spesso incomprensibile ai più.

Se solo riuscissero a tradurre le loro strategie complesse in esempi concreti che toccano la vita quotidiana delle persone! Invece di parlare di “resilienza delle filiere logistiche”, potrebbero spiegare come la nuova normativa aiuterà il commerciante sotto casa ad avere sempre i prodotti sugli scaffali, evitando i rincari.

O, sul clima, invece di numeri astratti, mostrare come un investimento nelle energie rinnovabili si traduce in un risparmio sulla bolletta della luce a fine mese, o in un’aria più pulita per i nostri figli che giocano al parco.

Serve empatia, mostrare che capiscono le nostre preoccupazioni, e poi spiegare, spiegare, spiegare, con onestà e senza giri di parole. E soprattutto, ascoltare.

La fiducia non si impone, si costruisce, mattone su mattone, con la trasparenza e la capacità di mettersi nei panni dell’altro. La mia speranza è che imparino a farlo sempre meglio, perché ne abbiamo tutti un gran bisogno.

📚 Riferimenti

Wikipedia Encyclopedia

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과